- 非法学部卒が法務でやっていけるのか?

- ビジ法

- 参考になる記事

- ブログ

- Word

- 民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

- 「ものとする」は使わない方がいい

- 英文契約書で疑問に思って調べたこと

- plain English

- モノ(price, obligation, liabilityなど)が主語のときはshall?現在形?

- “the parties hereto”は「本契約(に関与する)当事者」と訳す

- 曖昧で多義的な単語は避けるためaboutは使わない

- “made and entered into”など、同じ意味の単語を重ねる二重語の背景

- 「certain ○○」のcertainは「特定の」という意味だが、これから○○を説明するところでまだお互いに共有されていないので訳さなくて良い

- sales taxとは?

- import tax(輸入税)とは?

- export tax(輸出税)とは?

- man-days(人日)とは

- “in any country throughout the world”と”on a worldwide basis”の違い

- 為替レートの条文でのprevailingは「その時点で通用している」という意味

- Force Majeureがないと英米法ではStrict Liabilityで不可抗力でも損害賠償

- 「天災」「不可抗力」=”act of God”(神の所業)

- “material breach”(重大な違反)による解除を定めるのは、軽微な違反では解除ではなく損害賠償にするため

- 「それぞれの」を意味するrespectiveとeachの違い

- “S shall not A nor B”のAが長いときは”S shall not A, nor shall S B”という倒置法を使って区切る

- 一覧払信用状の”at sight”は日本の「支払いサイト」の由来

- “acknowledge and agree that”は使わないほうがよい

- 契約日の書き方の比較

- “there are no important agreements”と”there exist no important agreements”の比較

- “fall within the criterion”(基準に該当する)と”meet the criterion”(基準を満たす)の比較

- “outstanding balance”と”unpaid balance”の違い

- 「~の場合」のwhereと”in case where”の違い

- 「最大の努力」「合理的な努力」「商業的に合理的な努力」の違い

- workmanship保証とは?

- 実際の英文契約書を検索する方法

- 英文契約書の勉強方法

非法学部卒が法務でやっていけるのか?

ビジ法

「ビジネス実務法務検定」は意味がない?役に立つ?取得のメリットを徹底解説 | 管理部門(バックオフィス)と士業の求人・転職ならMS-Japan

【一発合格】ビジネス実務法務検定2級を3ヶ月で合格したよ【3級飛ばし】|たくあん

【2024年度版】ビジネス実務法務検定はいきなり2級からでもOKな理由3選 | マイログ~資格と勉強法~

参考になる記事

よくある給与決定プロセスから逆算する給与の上げ方 #kataxAC2023 : 企業法務について

使い方のコツがわかったらChatGPTがなくてはならないな相棒になった話 #kataxAC2023 : 企業法務について

法務部員は司法試験合格を目指して勉強するのがおすすめ | 転職キャリアルール

企業法務マンサバイバル : 契約法務の学び方 & 必携本8選

ブログ

新人法務パーソンが参考にするべきブログ記事まとめ – インハウスな日々

Word

WordVBA汎用関数 (画像操作、文字列操作、テーブル操作) #Excel – Qiita

契約書のドラフティングを高速化するWordマクロ #kataxAC2023 : 企業法務について

民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

「ものとする」は使わない方がいい

櫻井喜久司著『新版 弁護士が教える実は危ない契約書』(清文社、2020)121~123ページ

英文契約書で疑問に思って調べたこと

plain English

plain Englishの流れと日本の事情

「当該」「かかる」のsaidやsuchは法令翻訳では避けられている

https://www.moj.go.jp/content/001414689.pdf

↑53/76ページのところ

モノ(price, obligation, liabilityなど)が主語のときはshall?現在形?

規定や義務を強調したいならshall、事実の説明だけなら現在形(do not, does not含む)

“the parties hereto”は「本契約(に関与する)当事者」と訳す

hereto = to this Agreementのこと。ChatGPTによると、英語では、契約や法的文脈で「当事者が特定の契約や合意に関与している」ことを表すときに “to” を用いるのが一般的だそうだ。また、この使い方は形式的で、法律や公式な文書で頻繁に見られるとのこと。

ただの”the parties”では、どの契約のどの当事者かを文脈から推測しなければならないので、heretoは必要。

曖昧で多義的な単語は避けるためaboutは使わない

以下、ChatGPTからの回答をベースにまとめてみました。

- 曖昧さを回避するため

「about」は「おおよそ」「~に関して」など、幅広い意味を持ちます。そのため、具体的にどの範囲や内容を指しているのかが不明確になる可能性があります。契約書では解釈の違いによる紛争を防ぐため、表現はできるだけ具体的で一義的なものが求められます。そのため、「relating to」「concerning」「in connection with」など、より具体的な表現が使われます。 - 法的解釈の明確化

国際契約では英国法や米国法など、さまざまな法体系を考慮する必要があります。こうした場面では、より正確で慣用的な法的表現が好まれるため、曖昧な表現は避けられます。英文契約書は英米法に基づいて作成されることが多く、契約書の文言が裁判で厳密に解釈される場合があります。「about」は多義的なため、法的議論の余地を与えるリスクがあります。明確な法的拘束力をもたらしづらく、契約書には不適切とされることがあります。一方、「relating to」「pertaining to」などの表現は、法的文脈において慣例的で安定した解釈が可能です。 - 専門用語による文体の統一

英文契約書では、「hereto」「herein」「thereof」などの法律用語が多用されます。これらは「about」を使うよりも契約条項を明確に特定できるため、専門的な文体に沿った選択と言えます。法律英語では、長年の使用で確立された専門用語やフレーズがあります。「about」ではなく、「with respect to」「regarding」「concerning」などの表現が選ばれることで、契約書全体のトーンやスタイルが専門的かつ統一されたものになります。

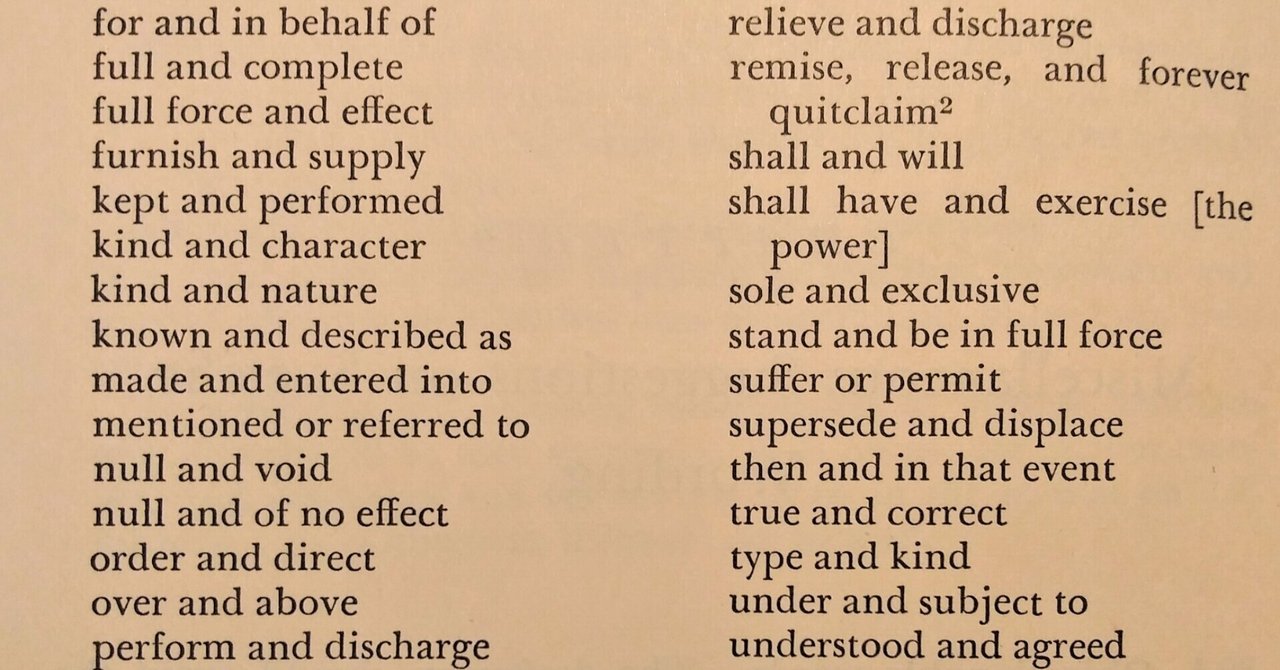

“made and entered into”など、同じ意味の単語を重ねる二重語の背景

「certain ○○」のcertainは「特定の」という意味だが、これから○○を説明するところでまだお互いに共有されていないので訳さなくて良い

sales taxとは?

アメリカでは日本の消費税のようなものはなく、最終購入者が売上税を負担し、最終販売者が納付するようです。

import tax(輸入税)とは?

関税とは別に、CIFを元に計算される付加価値税?正直まだよく理解できてないです。

export tax(輸出税)とは?

ブラジルやアルゼンチンなど、発展途上国が農作物などの輸出を抑えて国内の加工産業に回るようにするために課税するもののようです。

man-days(人日)とは

人数×日数のことで、10人で3日かかる仕事は30人日。

“in any country throughout the world”と”on a worldwide basis”の違い

以下、ChatGPTからの回答をベースにまとめました。

“on a worldwide basis”は「世界規模で」「全世界的に」という包括的な意味を持つ。地理的な広がりよりも、「全体として」や「全体的な運用」を意識した表現。文脈によっては、個別の国を意識せず、世界全体での適用や使用を想定している場合に使われることが多い。法律文書や契約書で非常に一般的なフレーズ。全世界にわたる権利や適用範囲を広く示す際に使われる。

“in any country throughout the world”は「全世界のいずれの国においても」という意味で、個別の国に焦点を当てつつ、それが「全世界にわたる」ことを強調している。”any country”(いかなる国でも)と “throughout the world”(世界全体にわたって)は似たニュアンスを持ち、両者を組み合わせることで意味が重複しているように見えるため、簡潔さを求める場合には冗長に感じられる。契約書では、”on a worldwide basis” や “in all countries of the world” など、同様の意味を簡潔に表現するフレーズが一般的。そのため、”in any country throughout the world” が少し回りくどく見える場合がある。ただ契約書では、誤解を避けるためにあえて冗長にして明示的に記述する場合がある。”any country” と “throughout the world” を組み合わせることで、「どの国でも」かつ「全世界的に隅々まで」というニュアンスを強調し、特定の地域や国が除外される可能性を排除している。

| フレーズ | ニュアンス | 使用頻度 | 適切な場面 |

|---|---|---|---|

| on a worldwide basis | 全世界的・包括的な適用範囲を示す。国の個別性は意識しない。 | 非常に高い | ライセンスや権利が全世界的に広がる場合を広く示す場合。例: ライセンス契約、知的財産契約。 |

| in any country throughout the world | 国ごとの適用可能性や適用範囲を意識させつつ、全世界にわたることを強調。 | やや低い(冗長な場合も) | 特定の国や地域を意識させたい場合。例: 各国ごとの法的適用可能性や地域ごとの条件を強調する場合。 |

為替レートの条文でのprevailingは「その時点で通用している」という意味

↓prevailingの意味がわかる知恵袋

↓色々例文が見られる

↓「当行の計算実行時における所定の換算割合」を”the conversion rate prescribed by JPB prevailing at the time of JPB’s conversion”と英訳している。「所定の」はprescribed。日本語になくてもprevailingを入れる必要があるらしい。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kitei/pdf/kkusai-soukin.pdf

https://producerhub.net/library/pdf/366.pdf

↑”the prevailing exchange rate on the date due at a bank designated by the party making each payment”を「各支払いを行う当事者が指定する銀行における支払期日の一般的な為替レート」と訳しているが、ChatGPTによると、「一般的な」には特定の時点の適用性や市場性を強調しないニュアンスが含まれるため、為替の具体的な条件や時点を指す “prevailing” の意味を正確に表現できていないので、文脈に応じて次のように訳すのが適切だそうだ。

- 「現在の為替レート」

- 「適用される為替レート」

- 「その時点で通用している為替レート」

Force Majeureがないと英米法ではStrict Liabilityで不可抗力でも損害賠償

「天災」「不可抗力」=”act of God”(神の所業)

“material breach”(重大な違反)による解除を定めるのは、軽微な違反では解除ではなく損害賠償にするため

「それぞれの」を意味するrespectiveとeachの違い

respective 可算名詞複数形または不可算名詞

each 可算名詞単数形

“S shall not A nor B”のAが長いときは”S shall not A, nor shall S B”という倒置法を使って区切る

「SはAもBもしてはならない」というときは、orではなくnor。orだとどちらか一方だけの禁止と捉えられる恐れがある。

もしAの目的語の部分が列挙されて長いときは、倒置法「否定文, nor V S」を使って、いったん区切る方が、2種類の禁止事項があることがわかりやすい。

一覧払信用状の”at sight”は日本の「支払いサイト」の由来

“acknowledge and agree that”は使わないほうがよい

acknowledgeもagreeも「承諾する」という意味があって、acknowledgeを「確認する」という意味で使いたいときにこの重複表現にして「確認して承諾する」と書くものの、shallで統一したほうが解釈の違いによる争いがなくてよい。

契約日の書き方の比較

ChatGPTによる比較表

| 表現 | ニュアンス | フォーマリティ | 使用される場面 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① on this day of April 15, 2018 | ややフォーマル、簡略化された印象 | 中程度 | 一般的な契約書、現代的な文書 | 「this」が日付を強調するが、序数を使わないためやや非伝統的 |

| ② on this 15th day of April, 2018 | 非常にフォーマル、伝統的 | 高い | 法律文書、正式な契約書 | 伝統的な形式で、「this」と序数が使われており正式な印象 |

| ③ on the day of April 15, 2018 | フォーマルさが控えめ、直接的な表現 | 低め | カジュアルな契約や説明文 | 「the」を使用し、伝統的な「this」や序数が省略されている |

| ④ on the 15th day of April, 2018 | フォーマルだが「this」がないため軽く感じる | 中程度~高い | 一般的な文書やフォーマルすぎない契約書 | 序数を使用しておりフォーマルだが、「this」がない分シンプル |

「this」は「この契約が実行されたまさにその日」という意味を強調し、伝統的でフォーマルな法律文書や公式契約書などでよく使われる。

- フォーマルな契約書: ②(on this 15th day of April, 2018)

- 軽い契約や一般文書: ④(on the 15th day of April, 2018)

- 簡略な現代的文書: ①や③でも問題なし

“there are no important agreements”と”there exist no important agreements”の比較

ChatGPTによる比較表

| 表現 | ニュアンス | フォーマリティ | 使用される場面 |

|---|---|---|---|

| there are no important agreements | 自然でシンプル、広く使われる | 低~中 | 日常的な文書や会話、一般的なビジネス文書 |

| there exist no important agreements | 存在の不存在を強調、フォーマル | 高い | 法律文書、学術文書、正式な場面 |

「exist」を使うことで「存在する」という事実を強調

“fall within the criterion”(基準に該当する)と”meet the criterion”(基準を満たす)の比較

ChatGPTによる比較表

| 表現 | ニュアンス | 適切な場面 |

|---|---|---|

| fall within the criterion | 基準の「範囲内にある」柔軟な表現 | 柔軟な基準、広い条件を説明する場合 |

| meet the criterion | 基準を「完全に満たす」厳格な表現 | 明確な基準をクリアするかどうかを判断する場合 |

“fall within the criterion”の直訳: 「基準の範囲内に収まる」

“meet the criterion”の直訳: 「基準を満たす」

「fall within」 はやや包括的で緩やかなニュアンスを持ち、「meet」 は明確で厳格な適合を表す。

“outstanding balance”と”unpaid balance”の違い

outstanding balance:(負債などの)残高、未払額

unpaid balance:未払残高

ChatGPTによる比較表

| 用語 | ニュアンス | 支払期限内の未払い分 | 支払期限超過の未払い分 | 全体の未払い残高 |

|---|---|---|---|---|

| outstanding balance | 支払期限内も含めた総額 | 含まれることが多い | 含まれることがある | 主にこれを指す |

| unpaid balance | ・支払義務が履行されていない状態を強調 ・遅延や延滞のニュアンスを含む場合が多い | 含まれないことが多い | 含まれることが多い | 含まれることがある |

outstanding balanceは支払いの条文、unpaid balanceは延滞金の条文で使う

「~の場合」のwhereと”in case where”の違い

ChatGPTによると、”in case where”のほうがやや冗長でフォーマルで、契約書や法律文書などでは「in case where」を使うことがあるが、近年では冗長とされることも多く、「where」に置き換えられるケースが増えているとのこと。

「最大の努力」「合理的な努力」「商業的に合理的な努力」の違い

workmanship保証とは?

実際の英文契約書を検索する方法

英文契約書の勉強方法

本郷貴裕著『はじめてでも読みこなせる英文契約書』(明日香出版社、2018)

本郷塾で学ぶ英文契約のエッセンス

本郷塾の本郷貴裕さんが講師を務める資格スクエアの「ゼロからはじめる英文契約書講座」